| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

Louisa Sophie Vahldieck

Betreuung: Prof. Anne Quirynen / M.A. Anna Zaglyadnova

Der Ursprung von Clubs ist eng mit der Geschichte von marginalisierten Communitiesverwoben. Heute wird der Zugang zu Clubs meistens durch Türsteher*innen reguliert. Mein Dokumentarfilm stellt dar, wie die Türpolitik aus einer feministischen Perspektive diskriminierungssensibel gestaltet werden kann. Sechs Türsteher*innen aus Berlin geben Einblick in ihre Arbeit, ihre Strategien und in die Herausforderungen, die es zu überwinden gibt, um diskriminierungssensibel zu arbeiten und idealer Weise einen Safer Space zu schaffen. Die schriftliche Reflexion analysiert die filmischen Mittel und kontextualisiert inhaltlich die Interviews. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Talking Heads und der Verflechtung von Clubkultur, Feminismus und Awareness. Das Projekt zeigt, dass Türpolitik in gesellschaftliche Machtverhältnisse eingebettet ist und viel Reflexion notwendig ist, um einen Safer Space gewährleisten zu können. | ||

Jasmin Tomke

Betreuung: Dr. Katrin von Kap-herr / Prof. Winfried Gerling

Immersives Sounddesign ist ein aktuelles Thema in der Audioproduktion, da es neue gestalterische und technische Möglichkeiten der Inszenierung erö net. Diese Bachelorarbeit untersucht, wie gezielte auditive Gestaltung das Hörerlebnis intensivieren kann. Ausgangspunkt ist die Adaption von Elsa Beskows Kinderbuch Die Wichtelkinder zu einem 15-minütigen inszenierten Hörbuch. Im theoretischen Teil werden zentrale Konzepte von Immersion erläutert und in Beziehung zu Methoden des Sounddesigns gesetzt. Die Analyse der Produktion zeigt, dass Elemente wie Stimme, Geräusche, Atmosphären und Musik wesentlich zur Erzeugung räumlicher Tiefe und emotionaler Involvierung beitragen. Die Arbeit leistet damit einen praxisorientierten Beitrag zur medienwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit immersivem Sounddesign im Kontext auditiver Erzählformate. | ||

Niklas Schäffer

Betreuung: Prof. Anne Quirynen / Dr. Bernd Bösel

Die Bachelorarbeit untersucht die filmische Inszenierung der vier Grundformen der Angst nach Fritz Riemann: schizoide, depressive, zwanghafte und hysterische Angst. Ziel ist es, filmische Stilmittel wie Kameraführung, Schnitt und Farbgebung herauszuarbeiten, um die emotionalen Wirkungen dieser Typen visuell darstellen zu können. Der theoretische Teil beschreibt die Eigenschaften der Angsttypen sowie deren filmische Umsetzungsmöglichkeiten. Der praktische Teil umfasst die Konzeption und Produktion eines Kurzfilms, der die Typen anhand von 4 Charakteren inszeniert. Der Film verarbeitet die universelle Erfahrung von Angst und gibt Einblicke in die Übertragung psychischer Konzepte ins Filmische. Abschließend wird der Produktionsprozess reflektiert und es werden Ansätze für zukünftige Forschungen diskutiert, wie etwa die Darstellung von Mischformen der Angst und der Einsatz von Filmen in therapeutischen Kontexten. | ||

Alma Schnee

Betreuung: Prof. Anne Quirynen / Prof. Dr. Jan Distelmeyer

Die weltbekannte Oper Carmen von Georges Bizet wird dieses Jahr 150 Jahre alt. Diese Geschichte einer turbulenten Beziehung endet in Mord, genauer gesagt in einem Femizid. Ein Begriff, der selten genutzt wird, wenn beschrieben wird, wie Don José Carmen nach der Trennung aus Eifersucht ersticht. Seit der Uraufführung entstanden unzählige Adaptionen, doch eines ändert sich kaum: Carmen, die ikonische Femme fatale, wird als Schuldige für ihren eigenen Tod und den Untergang von Don José dargestellt. Ziel dieser Arbeit ist es daher, im Kontext von Geschlechterungleichheiten und Machtgefällen in heterosexuellen Beziehungen diese Repräsentationen zu hinterfragen. In Form von zwei Musikvideos mit selbst komponierten Liedern wird ein neuer visueller und musikalischer Zugang versucht, der Carmen ins Zentrum stellt und stereotype Lesarten kritisch beleuchtet. Ausgangspunkt bildet Laura Mulveys Essay Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) und ihre Theorie des „Male Gaze“. Die Fragen, wie Gewalt und insbesondere Mord dargestellt oder bewusst nicht dargestellt werden können, bilden einen zentralen Teil dieser Arbeit. Jedoch steht der Versuch selbst mit all seinen Umwegen, Schwierigkeiten und Neuansätzen ebenso im Mittelpunkt des Projekts. | ||

Natalie Popovic Garcia

Betreuung: Prof. Winfried Gerling / Prof. Dr. Birgit Schneider

El Camino de_ untersucht die Auswirkungen geschlechtsspezifischer Unsicherheiten von Frauen auf ihre Bewusstseinsprozesse und die damit verbundene Wegwahl im öffentlichen Raum von Mexiko-Stadt. Als Ergebnis ist ein Fotobuch entstanden, welches das Wirkungsgefüge aus Raum und Geschlecht analysiert. Es fasst die Wege drei verschiedener Frauen durch ihre Wohnbezirke als fotografische Sequenzen zusammen, die durch auf Interviews basierende Textelemente und Karten ergänzt werden. Diese mediale Kombination zeigt die zugrundeliegenden soziologischen Prozesse, die sich gegenseitig bedingen, wenn Frauen ihre Wege durch den öffentlichen Raum wählen: Das Fotobuch visualisiert so das Zusammenwirken geschlechtsspezifischer Unsicherheiten, die ein Produkt gesellschaftlicher Ordnungsmuster sind, mit menschlichem Bewusstsein und Fortbewegung. | ||

Linda Mariam Schmitz

Betreuung: Prof. Dr. Birgit Schneider / M.A. Judith Pietreck

In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit folgender Fragestellung: Inwiefern werden Emotionen im Animationsfilm „Alles steht Kopf“ durch Farbe visualisiert und wie beeinflusst dies die Wirkung des Films? Der Fokus liegt dabei auf den fünf zentralen Charakteren, die als Emotionen mit einer bestimmten Farbzuordnung dargestellt werden. Anhand ausgewählter Szenen soll gezeigt werden, wie Farbe als Erkennungsmerkmal dienen und dadurch als emotionales Leitsystem die Wahrnehmung des Films beeinflussen kann. Die Analyse stützt sich auf zentrale Theorien von Heller, Goethe und Itten, die Farbpsychologie, Farbsymbolik und Farbkontraste beleuchten. Ziel ist es, herauszuarbeiten wie es dem Film gelingt, Emotionen farblich zu kodieren. Zudem werden Herausforderungen wie Farbsehschwäche oder eine hypothetische Schwarz-Weiß-Darstellung betrachtet, um die Grenzen und Möglichkeiten der Farbgestaltung im Animationsfilm kritisch zu reflektieren. | ||

Kateryna Tykhonenko

Betreuung: Prof. Anne Quirynen / Prof. Dr. Birgit Schneider

"Grain: Mediator Between East and West" is an image-led, cross-temporal exploration of bread wheat as both a commodity and a metaphor. Drawing on its historical and practical ubiquity as a staple grain in agrarian (Eastern) Europe, wheat emerges as the focal medium through which cultural and geopolitical narratives are revealed. What narratives does bread wheat carry, and what is entangled within localised perspectives? To what extent does the cultural history of grain intersect with modern grain infrastructures, whereby wheat transforms from an elemental medium into a mediator between East and West? Through thinking with and about grain, this work interrogates the gaps, overlaps and resonances between East and West, the post-war Soviet 1940s and the present day, repositioning wheat as a cultural mediator. | ||

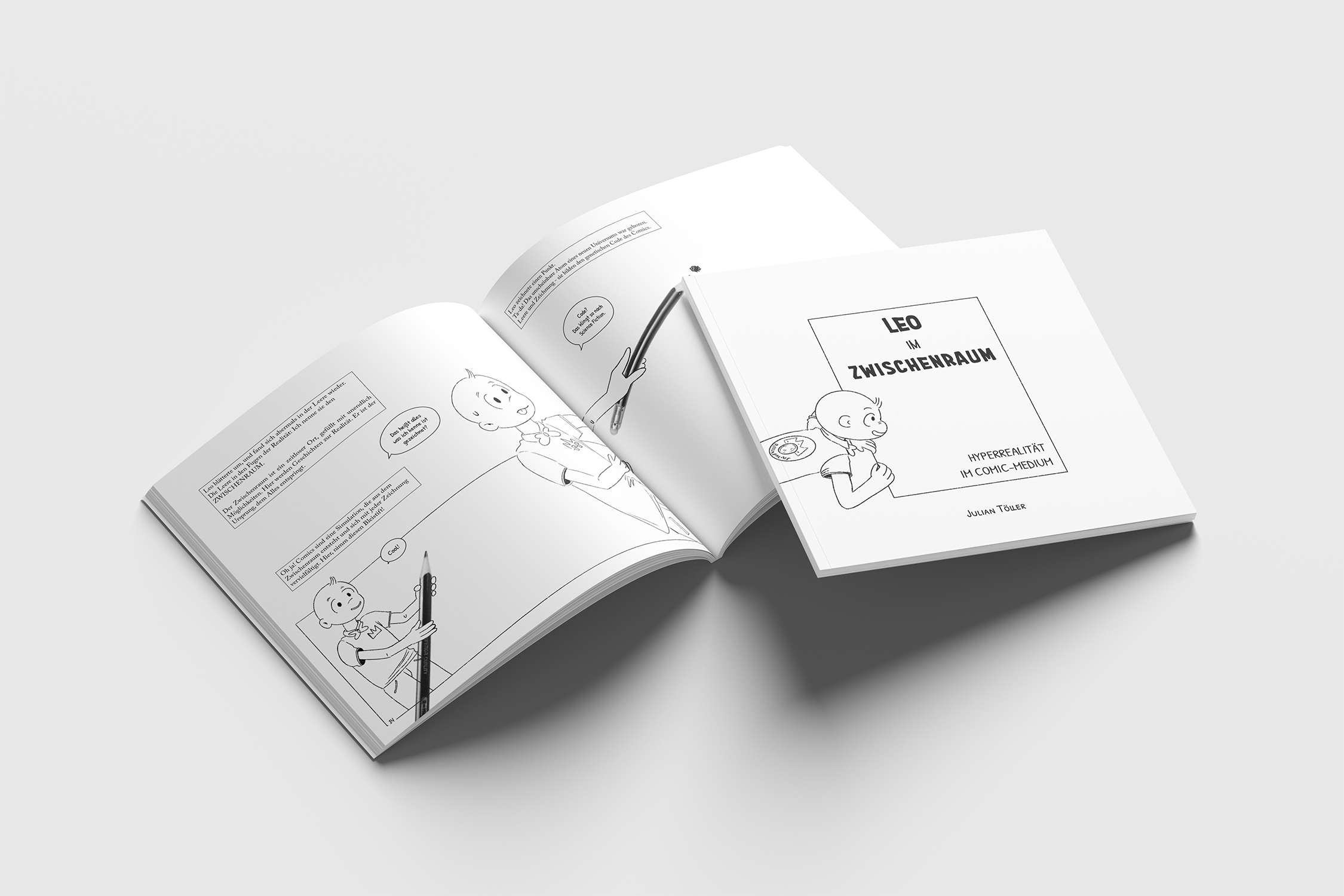

Julian Töller

Betreuung: M.A. Torsten Schöbel / Prof. Anne Quirynen

Bei der Projektarbeit „Leo im Zwischenraum: Hyperrealität im Comic-Medium“ handelt es sich um ein metafiktives Comic-Buch, das die postmoderne Philosophie von Jean Baudrillard und dessen Einflüsse aus der Medientheorie und Semiotik mit dem Medium Comics konfrontiert. Der Protagonist des Comics, der Fahrradkurier Leo, tritt in den Zwischenraum zwischen den Bildrahmen und erfährt, inwiefern Comics Realität simulieren und über eine bloße Repräsentation hinausgehen – also hyperreal wirken. Das Werk dient neben einer ästhetischen Analyse des Mediums Comic auch dazu, Baudrillards Thesen auf die postmoderne Gesellschaft zu übertragen und die Leserin auf das Verhältnis von Realität und Sprache hin zu sensibilisieren. Dabei versucht die Projektarbeit, sich diesen Themen möglichst niedrigschwellig und künstlerisch- experimentell zu nähern, während der vorliegende schriftlich-theoretische Teil im Detail auf Baudrillards zentrale Thesen eingehen, diese auf Comics übertragen und die Projektarbeit damit auf ihre wissenschaftliche Grundlage stellen soll. | ||

Antonia Günther

Betreuung: Prof. Winfried Gerling / Dr. Susanne Müller

Diese Arbeit untersucht die Ordnung und Weitergabe von Fotografien in Familien und hinterfragt die klassische Chronologie des Familienalbums. Ausgangspunkt ist die Auseinandersetzung mit einer eigenen familiären Fotosammlung, die über mehrere Generationen hinweg entstanden ist. Durch eine experimentelle Neuordnung wird eine alternative Struktur vorgeschlagen, welche die fluten Beziehungen zwischen Bildern und deren Bedeutungen und Vermittlung betont. Theoretisch fundiert durch Konzepte der Familienfotografie und Überlegungen zur Form des Fotoalbums, analysiert die Arbeit sowohl klassische Aufbewahrungsformen als auch digitale Bildpraktiken. Als zentrales Ergebnis entsteht eine spielerische Anordnung von Fotografien und Form eines interaktiven Fotokarten-Sets, das neue Verknüpfungen ermöglicht und zur Reflexion über die subjektive Ordnungslogik von Bildern anregt. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Diskussion über die Wandelbarkeit familiärer Erinnerungskulturen im Bezug auf die Fotografie. | ||

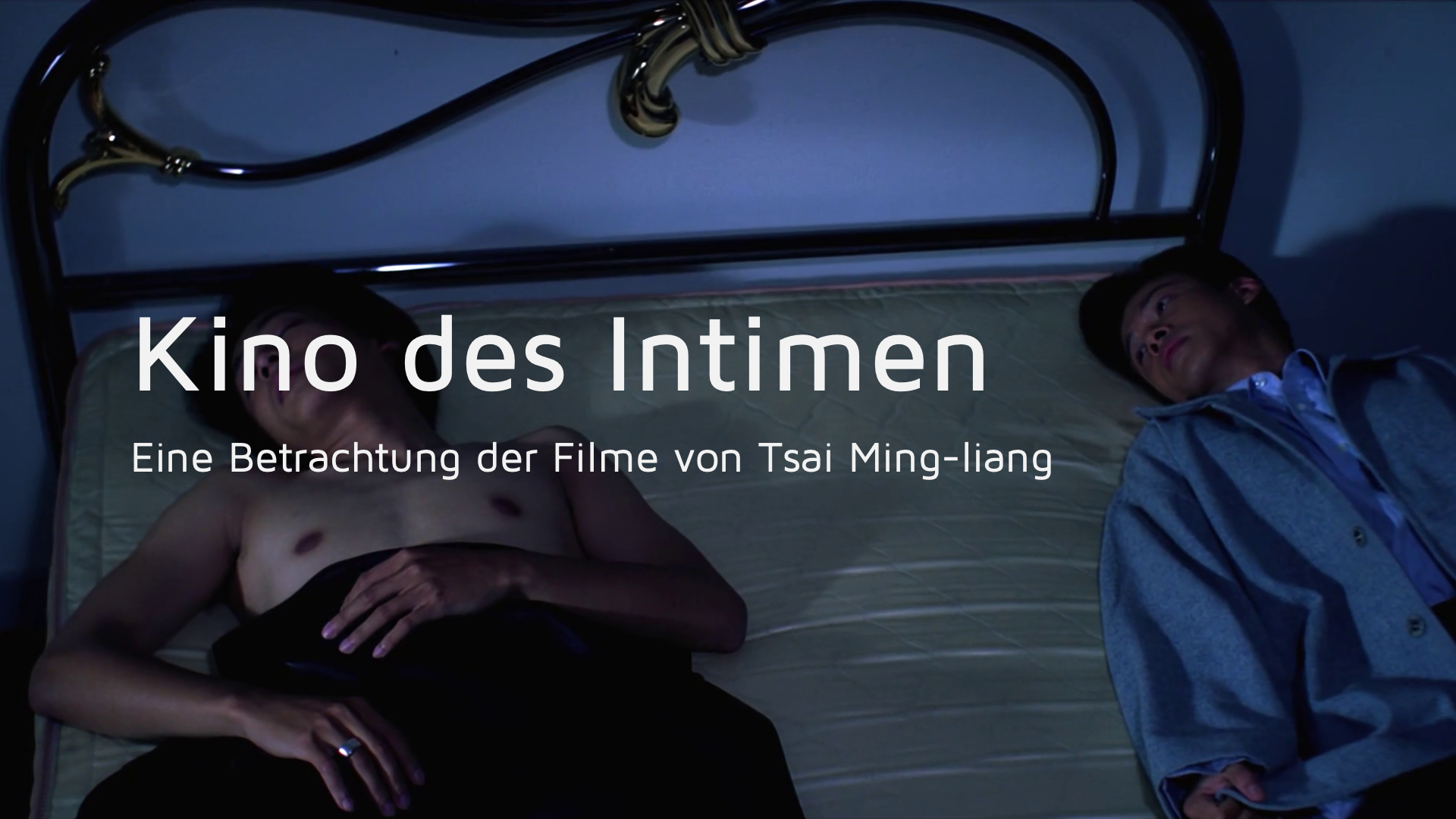

Tim Meldau

Betreuung: Prof. Dr. Jan Distelmeyer / Prof. Dr. Birgit Schneider

In der vorliegenden Arbeit werden Tsai Ming-liangs Filme aus einer Perspektive des Intimen betrachtet. Verstanden als ‚Verzugänglichung der eigenen Innerlichkeit‘ werden dazu in einem ersten Schritt die performativen und gesellschaftlichen Aspekte des Konzepts erkundet. Darauf aufbauend erfolgt eine filmanalytische Auseinandersetzung mit Tsais Spielfilmen. Anhand von DAYS wird untersucht, wie formale filmische Elemente intime Beziehungsgefüge abbilden und einen kontemplativen Raum schaffen, der dem Publikum eine reflexive Betrachtung des Gesehenen ermöglicht. Eine Auseinandersetzung mit der Figur des*der Herumtreiber*in in THE RIVER ermöglicht eine Ergründung der Probleme queerer Menschen, Intimität zu finden und ihre Sehnsucht nach menschlicher Verbindung zu erfüllen. Die Analyse von THE HOLE und GOODBYE, DRAGON INN zeigt anschließend, inwiefern Publikum-Film-Verhältnisse intime Züge tragen können und wie metafilmische und selbstreflexive Aspekte der Filme dazu beitragen. | ||

Leon Vonderau

Betreuung: Dr. Susanne Müller / Prof. Winfried Gerling

Die Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft stellt das fotografische Genre der Food Photography seit dem Jahr 2000 als kontemporäres, kommerzielles Medium vor. Die Food Photography des 21. Jahrhunderts ist stilistisch vielfältig. Bilder unterschiedlicher Zusammenhänge wurden ausgewählt, analysiert und um eine interdisziplinäre Literaturrecherche ergänzt. In anderen Wissenschaften wird Essen auf gesundheitlichen Nutzen hin erforscht; diese Arbeit an der Schnittstelle von Medienwissenschaft und Food Studies versteht Essen als Kulturpraxis. Welche Motive kehren in zeitgenössischen Lebensmittelfotos wieder? Es zeigen sich Widersprüche zwischen Bildmotiven und als gesund empfohlener Ernährung. Sowohl medientheoretische Texte als auch Positionen aus der Praxis werden diskutiert. Ergänzend wurde ein Interview mit einem Food Photographer geführt, der mittels Food Styling und Kamera die als Gegenstand untersuchten Gebrauchsmedien herstellt. | ||

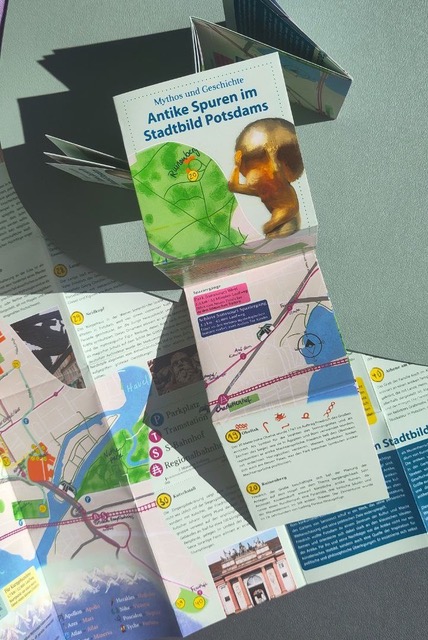

Josefine Preuß-Tsiapli

Betreuung: Dr. Susanne Müller / M.A. Torsten Schöbel

Die Arbeit untersucht, wie antike und mythologische Elemente im Stadtbild Potsdams durch einen touristischen Faltplan visuell und informativ dargestellt werden können. Im Zentrum steht die Frage, welche Verknüpfungen zwischen Potsdams Architektur, Geschichte und Mythologie bestehen und wie diese visuell und narrativ aufbereitet werden können. Diese Zusammenhänge sind Ausdruck der Selbstinszenierung Friedrichs des Großen, der Potsdam als kulturelles und intellektuelles Zentrum etablieren wollte. Der erstellte Faltplan ist ein touristisches Format, welches das Analoge mit dem Digitalen verbindet, indem QR-Codes zu ergänzenden Audiodateien eingebunden wurden, um ein multisensorisches Erlebnis ermöglichen. Dadurch wird Potsdams kulturelles Erbe einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Zudem regt die Projektarbeit zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und historischen Fragen an und zeigt Potenziale für eine Weiterentwicklung analoger Formate auf. | ||

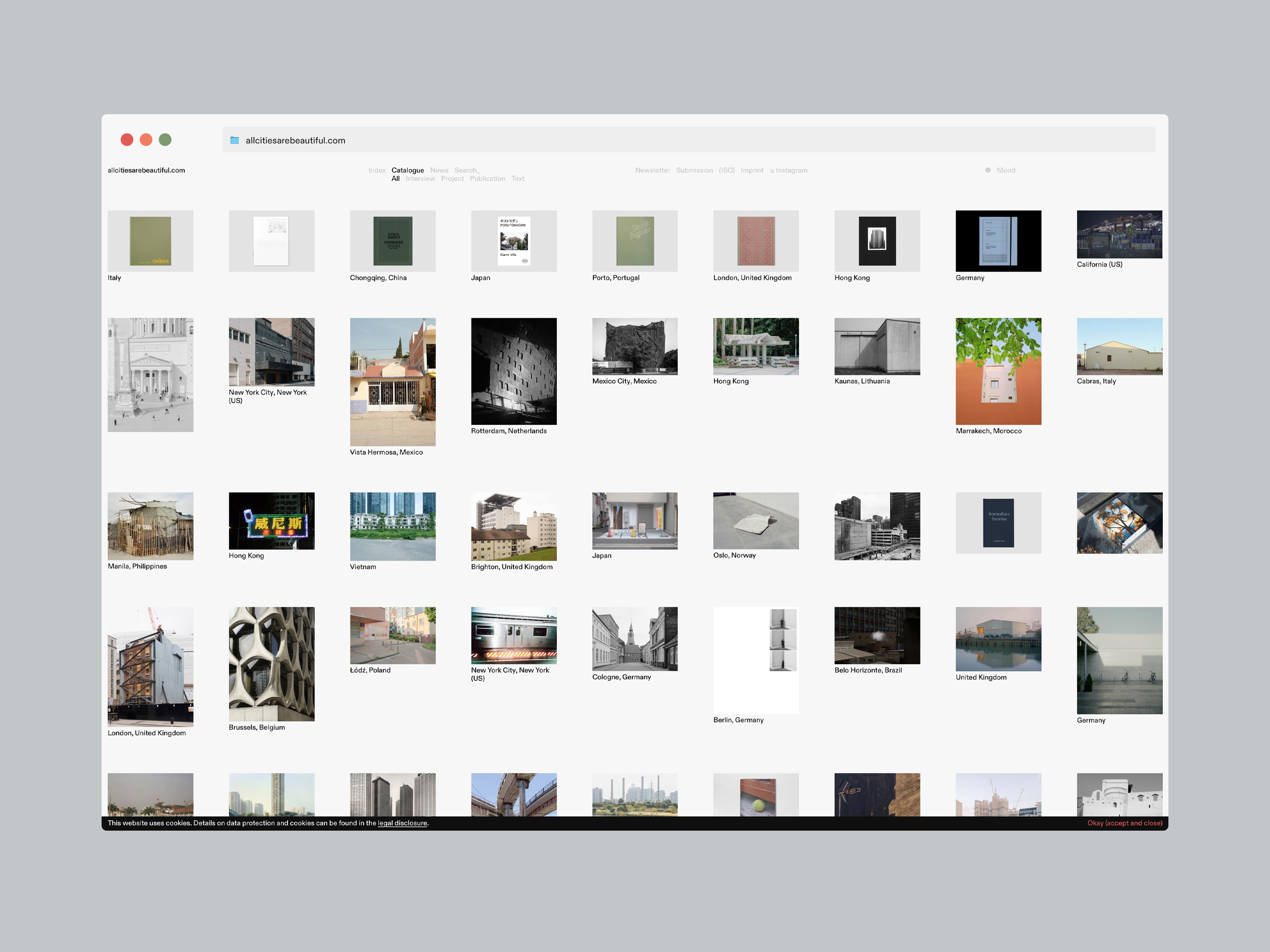

Alexandre Kurek

Betreuung: Prof. Winfried Gerling / M.A. Alexander Schindler

Die Abschlussarbeit untersucht die Potenziale künstlerisch-dokumentarischer Fotografie für die Analyse urbaner Räume sowie die Funktion des Archivs als Wissens-Dispositiv und entwickelt daraus eine wissenschaftlich fundierte Neuausrichtung der Plattform allcitiesarebeautiful.com. In der theoretischen Rahmung wird Fotografie als Forschungs- und Analysewerkzeug konzeptualisiert und mit Fragen von Sichtbarkeit, Repräsentation und Urbanität verknüpft; das Archiv wird als epistemisches Dispositiv diskutiert, dessen Logiken von Ein- und Ausschlüssen den Zugang zu Wissen regulieren. Die Dokumentation beschreibt die Umsetzung und reflektiert Fragen nach kuratorischen, ordnenden und partizipativen Strategien, der Verbindung von Bild und Text sowie nach gestalterischen Entscheidungen. Die Arbeit resultiert in der Konzeption und Umsetzung der Plattform als dynamisches Archiv, das urbane Vielschichtigkeit sichtbar macht und in wissenschaftliche wie öffentliche Diskurse einschreibt. | ||

Caro Buchmann

Betreuung: M.A. Judith Pietreck / Prof. Winfried Gerling

Die Ausstellung Raum für freie Körper stellt historische Fotografien aus DDR-Archiven meinen aktuellen Fotografien von nackten Körpern gegenüber, um die Differenzen darzustellen und zu kontextualisieren. Die Auswahl des Bildmaterials basiert auf einer kulturhistorischen Auseinandersetzung mit der Freikörperkultur, insbesondere in der DDR. Neben der Analyse von Textquellen liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der Sichtung, Auswahl und Konzeptualisierung fotografischer Dokumente. Auch die Rolle der Fotografie selbst, insbesondere der Privatfotografie, wird kritisch reflektiert. Mein fotografischer Anteil stützt sich auf eigene Beobachtungen und Erfahrungen zur heutigen Auslebung von Nacktheit. Die Arbeiten vermeiden dokumentarische Direktheit zugunsten stilisierter Annäherung. Ein zentrales Ergebnis meiner Arbeit zeigt: Während in der DDR Nacktheit oft als kollektives Erleben galt, dominiert heute eine stärker individualisierte und sexualisierte Wahrnehmung. | ||

Franziska Kulla

Betreuung: Prof. Dr. Birgit Schneider / Prof. Anne Quirynen

Diese Arbeit beschäftigt sich anhand der Projektarbeit Reparaturgeschichten.de mit der Reparatur persönlicher Dinge als verbindende mediale Praxis. Bei der Projektarbeit handelt es sich um eine Webseite, auf der Reparaturgeschichten von einzelnen Personen und Gruppen sowie ihren persönlichen Dingen erzählt werden. Gestützt werden die Erzählungen mit hör- und lesbaren Interviewausschnitten und Fotos. Als Grundlage dafür wird eine Definition für Dinge und anschließend persönliche Dinge formuliert. Zudem werden der vorsichtigere Umgang und die Motivation, die Gegenstände aufgrund ihres hohen Werts möglichst lang zu erhalten, betont, was die Überleitung zur theoretischen Auseinandersetzung mit der Reparatur als mediale Praxis bildet. Im Anschluss wird der verbindende Aspekt der Reparatur herausgearbeitet, indem sowohl das Zusammen- als auch das Selbst-Reparieren ausführlich behandelt werden. Auch die soziale und verbindende Bedeutung von öffentlichen Reparaturorten wird anhand von Repair Cafés erläutert. Im zweiten Teil der Arbeit geht es um die Konzeption und Umsetzung der Projektarbeit. Hier werden in Bezug auf die zuvor erarbeiteten theoretischen Grundlagen Vorgehensweisen, sowie Entscheidungen der Struktur und Gestaltung der Webseite Reparaturgeschichten.de und ihrer auditiven und visuellen Inhalte begründend dargestellt. So kann durch die Präsentation der unterschiedlichen Reparaturgeschichten auf der Webseite der verbindende Charakter des Reparierens als mediale Praxis herausgearbeitet und damit dessen Potenzial für den generellen Umgang mit Dingen begründet werden. | ||

Julia Eckholz

Betreuung: Dr. Katrin von Kap-herr / Prof. Dr. Birgit Schneider

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Strategien im Umgang mit Hate Speech im Internet spielerisch nähergebracht werden können, um das Bewusstsein für dieses Thema zu fördern. Ziel der Arbeit ist es, ein Kartenspiel zu entwickeln, das Strategien im Umgang mit Hate Speech vermittelt.Um der Frage nachzugehen, wird sich zunächst theoretisch mit dem Begriff Hate Speech, sowie den Strategien im Umgang mit dieser auseinandergesetzt. Es werden Potenziale spielerischer Wissensvermittlung herausgearbeitet. Anschließend wird die Erarbeitung des physischen Kartenspiels mit Sammelaspekten dargestellt und reflektiert. Dabei wird auf Zielgruppe, Spielmechanik, sowie die inhaltliche Gestaltung und visuelle Umsetzung eingegangen.

Als Ergebnis der Arbeit steht ein physisches Kartenspiel. Laut Testenden unterstützt das Spiel bei der Vermittlung von Strategien im Umgang mit Hate Speech. | ||

Irina Kühnlein

Betreuung: Prof. Dr. Birgit Schneider / Dr. Katrin von Kap-herr

Im Rahmen meiner medienwissenschaftlichen Masterarbeit habe ich untersucht, wie Hören als ökologischer Sinn gedacht werden kann. Dafür habe ich mich zunächst theoretisch mit der Frage befasst und mich mit Konzepten des Hörens im Kontext von Umwelt- und Klimakommunikation beschäftigt. Mein Fokus lag danach auf der Umsetzung einer praktischen Arbeit in Form einer Audioinstallation zum Anfassen. Deren thematischer Fokus – die Folgen der Klimakrise für Wälder in Deutschland und die Verschiebung der ökologischen Nischen derselben – wird darin in Form von sechs Audioabschnitten, welche bei Berührung abgespielt werden, erfahrbar. Es hat sich dabei gezeigt, dass insbesondere die Kombination mit haptischen Elementen ein Hören initiieren kann, das ökologische Verortung und verschiedene Zugangsweisen zu den vermittelten Inhalten erlaubt. | ||

Hermine Hesse

Betreuung: Prof. Winfried Gerling / Dr. Susanne Müller

Spuren der Vergangenheit untersucht, wie sich Erinnerung durch fotografische Mittel kontextualisieren, lenken und erzeugen lässt, insbesondere dort, wo historische Kontexte räumlich nicht mehr erfahrbar sind. Am Beispiel des Geländes der ehemaligen FDJ-Jugendhochschule Wilhelm Pieck am Bogensee soll gezeigt werden, wie Bilder Spuren von Geschichte sichtbar machen und zugleich auf das verweisen können, was fehlt. Das entstandene Fotobuch führt in einer bewusst komponierten Bildabfolge durch zwei Gebäude und kombiniert historische Aufnahmen, Raumbilder und Detailaufnahmen miteinander. | ||

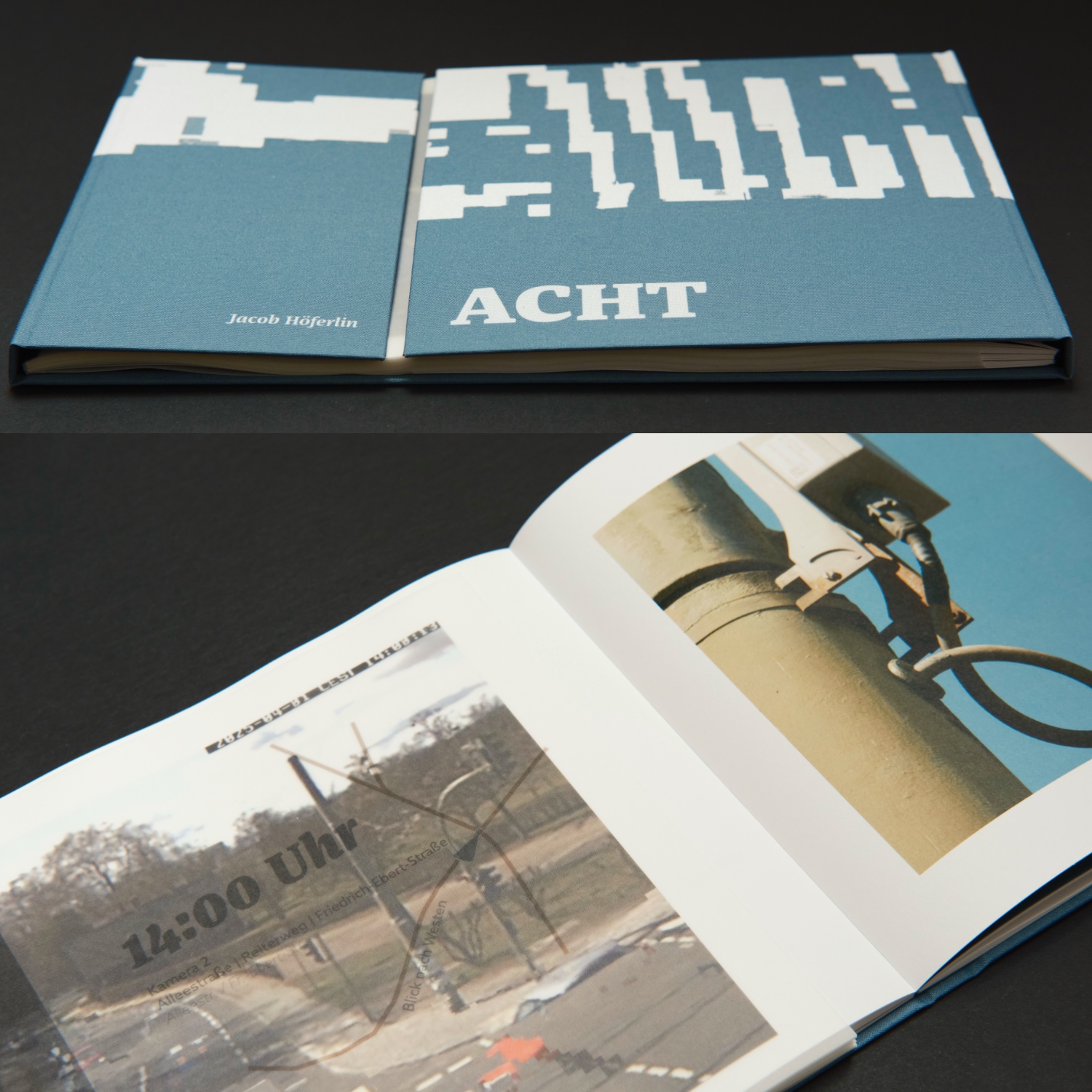

Jacob Höferlein

Betreuung: Prof. Winfried Gerling / Dr. Svea Bräunert

Das öffentliche Leben in Potsdam wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung reicht von den Handyfotos der Tourist:innen vor dem Brandenburger Tor über die multisensorische Erfassung des Straßenverkehrs bis hin zur privaten und öffentlichen Überwachung mittels sichtbarer und unsichtbarer Kamera- und Sensornetzwerke.

Ausgehend davon, dass die Überwachung öffentlicher Räume den Alltag der meisten Menschen begleitet, richtet diese Masterarbeit den Blick auf die Sichtbarmachung der meist unsichtbaren Infrastrukturen, die diese ermöglichen.

Der theoretische Zugang dieser Arbeit beleuchtet historische und gegenwärtige Überwachungspraktiken anhand von Konzepten wie dem Panopticon, Kontrollgesellschaften und aktuellen Bildpolitiken, wobei die asymmetrische Verteilung von Sichtbarkeit und Macht sowie die Transformation öffentlicher Räume durch bildgebende Technologien im Fokus stehen.

Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für das Fotobuch ACHT, in dem mittels Datamoshing das stockende Bildmaterial öffentlicher Webcams verfremdet wird. So entsteht eine künstlerische Intervention, die zwischen Beobachtung, Unterbrechung und Widerstand oszilliert. | ||

Lennart Jerke

Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians / M.A. Judith Pietreck

Um zu untersuchen, inwiefern Stephen Kings IT Horror erzeugt, wird der Roman dieser Arbeit auf seine narrativen sowie stilistischen Eigenheiten hin analysiert. Dabei wird Es, dem Antagonisten der Geschichte, besondere Aufmerksamkeit zuteil. Da sich der Clown Pennywise als bekannteste Figur des gestaltwandlerischen Wesens Es hervorgetan hat – so weit, dass er in den besprochenen Filmadaptionen gar als eigenständiger Antagonist inszeniert wird – stellt der Text auch die Frage, ob der Horror in IT lediglich über die Clownsfigur evoziert wird. Während dies auf die Filme zumindest in Teilen zutrifft, da sie sich vor allem auf die optische Inszenierung von Horrorelementen rund um Pennywise konzentrieren, ist dies im Roman anders. Zentral ist somit die Erkenntnis, dass in IT ein breites und vielschichtiges narratives Netz verschiedene Horrorebenen miteinander verbindet und für eine unheimliche Atmosphäre sorgt, über die der Horror in die Geschichte implementiert wird. | ||

Sophie Mühlhausen

Betreuung: Prof. Dr. Birgit Schneider

In dieser Arbeit wird das javanische Schattenpuppentheater Wayang Kulit vorgestellt und aus medien-, theater- und performancewissenschaftlicher sowie postkolonialer Perspektive auf seine Verbindung aus Storytelling und Wissensvermittlung untersucht. Am Beispiel von zwei zeitgenössischen Aufführungen wird gezeigt, dass dabei nicht nur traditionelle Narrative

weitergegeben, sondern auch gesellschaftliche Diskurse reflektiert und, aus europäischer Perspektive, alternative Wissensformen zugänglich gemacht werden. Der Dalang fungiert dabei als kultureller Vermittler. Weiterhin wird untersucht, inwiefern durch Wayang Kulit Bedeutung erzeugt, Erinnerung aktiviert und kritische Reflexionsräume geschaffen werden können, insbesondere unter politisch repressiven Bedingungen, wie in Indonesien im Jahr 2025. Die Arbeit eröffnet dadurch neue Perspektiven auf die Rolle ästhetischer Praktiken in der Wissensproduktion. | ||

Amelie Prusseit

Betreuung: Prof. Dr. Birgit Schneider / Prof. Winfried Gerling

Wie werden mediale Bilder von Autismus durch Deutungshoheiten und

Stereotype geprägt und wie lassen sie sich hinterfragen? Die Arbeit untersucht diese Frage anhand qualitativer Interviews mit drei autistischen Personen sowie gemeinsam entwickelten Fotoreihen. Ausgehend von einer medienkritischen Auseinandersetzung mit Bildräumen, die unsere Wahrnehmung von Autismus formen, zeigen die Ergebnisse: Die Interviewten erleben mediale Darstellungen oft als vereinseitigend und defizitorientiert. In ihren Antworten und fotografischen Selbstverortungen entstehen Gegenentwürfe zu gängigen medialen Stereotypen. Die Arbeit verdeutlicht, wie visuelle und narrative Formen der Selbstrepräsentation zur Rückgewinnung von Deutungshoheit beitragen können. Sie versteht sich als medienwissenschaftlicher Beitrag zu Diskursen um Neurodivergenz und betont die Bedeutung partizipativer Zugänge. | ||

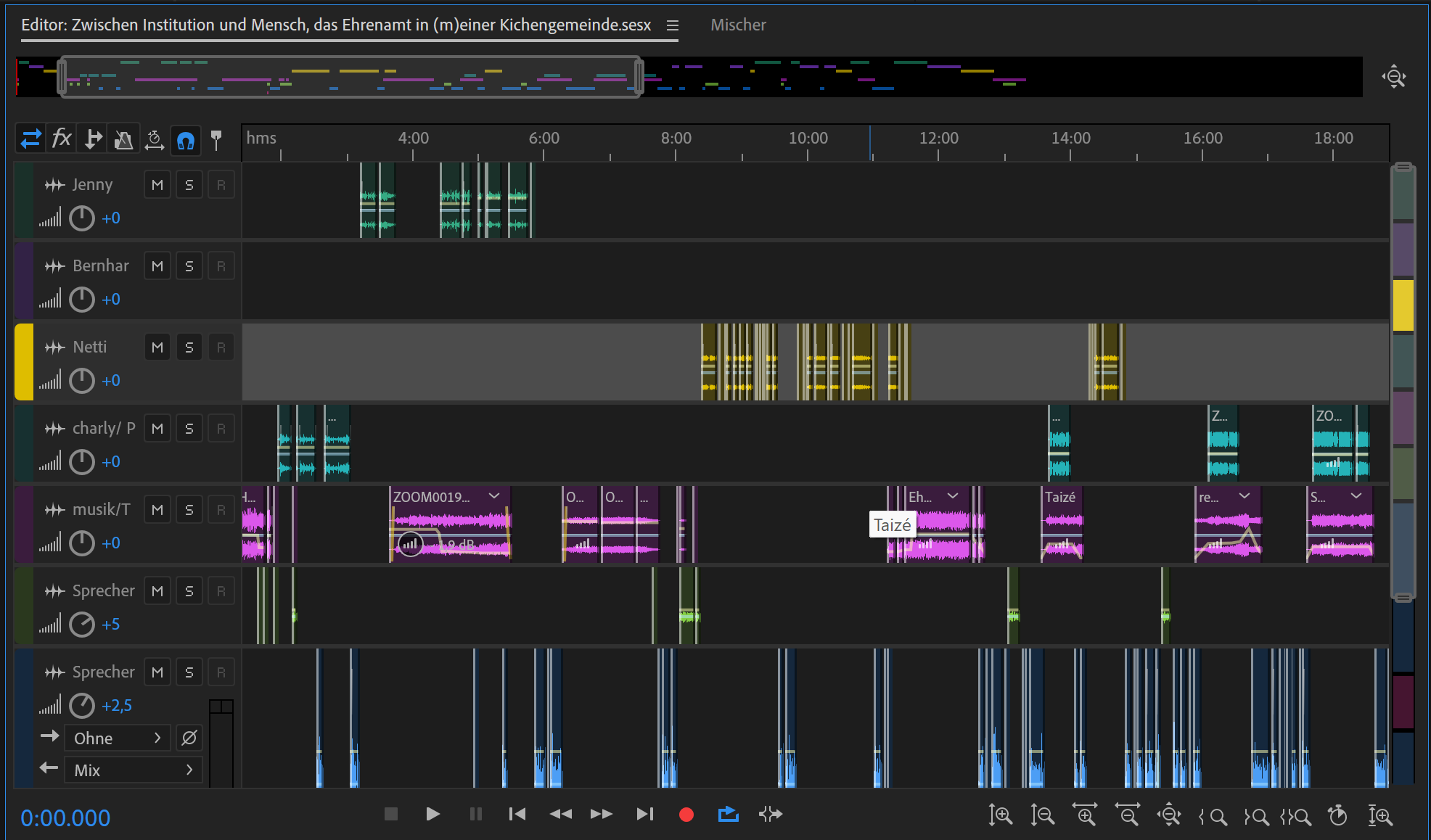

Charlotte Manntz

Betreuung: M.A. Judith Pietreck / Prof. Anne Quirynen

Mein Feature, das vorliegende Audioprojekt, befasst sich mit der Aufarbeitung des kirchlichen Ehrenamts in einer Gemeinde im Speckgürtel von Berlin. In diesem Projekt kamen verschiedene Ansätze der Feature- Produktion zur Anwendung. Das Feature, als dem Radio inhärente Kunstform, ist medienwissenschaftlich bislang nur wenig erforscht und bietet somit einen weiten Diskursrahmen, der in meiner schriftlichen Arbeit skizziert wird. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Bedeutung des Originaltons für das Feature, da dieser auch eine wesentliche Grundlage meines Projekts bildet. Aufgrund des noch jungen Feature-Diskurses ist die wissenschaftliche Literatur nur begrenzt vorhanden. Viele der im Folgenden angeführten Aspekte beruhen daher auf Stellungnahmen aus der Radiokunst-Szene. Der medienwissenschaftliche Bezug ergibt sich durch die Auseinandersetzung mit dem Medium Radio, seinen Produktions- und Rezeptionsbedingungen sowie dem Bereich der auditiven Wahrnehmung. | ||

Jakob Braun

Betreuung: Prof. Dr. Jan Distelmeyer / M.A. Judith Pietreck

Creepypasta ist ein digitales Erzählgenre zeitgenössischer Horrornarrative, das sich durch ausgeprägte Multimedialität, also das Zusammenspiel von Text, Bild, Video und Interaktiven Elementen, auszeichnet. Diese Arbeit untersucht die zentrale Rolle dieser Multimedialität für die Entstehung, Verbreitung und Inszenierung des Phänomens anhand zweier Fallstudien: dem Slender Man und den „Backrooms“. Theoretisch fundiert ist die Analyse durch Walter Burkerts Mythosbegriff, Sigmund Freuds Konzept des Unheimlichen sowie Bolter und Grusins Theorien zu Remediation und Hypermedialität. Insgesamt zeigte sich, dass beide Fallbeispiele sich als kollaborative, fragmentarische digitale Mythen ohne festen Kanon erweisen. Die Multimedialität ermöglicht dabei virale Verbreitung, immersive Unheimlichkeit und partizipative Mythosbildung. Creepypasta verbindet somit Erzähltradition mit digitaler Praxis und Multimedialität erweist sich als zentral für dessen Genreidentität, Wirkung sowie dynamische Weiterentwicklung. | ||

Franceska Rein

Betreuung: Dr. Katrin von Kap-herr / Prof. Anne Quirynen

Inwiefern kann Humor als vermittelnde Brücke im Medium Podcast zur Bearbeitung sensibler und tabuisierter Themen fungieren? Diese Frage versuche ich in dieser Arbeit, anhand meines Podcast-Projektes „Therapy Bxtches“ zu beantworten. Der Podcast verbindet persönliche Gespräche mit feministischer Gesellschaftskritik und Humor. Der theoretische Teil beleuchtet zentrale Humortheorien (u. a. Freud, Martin et al.) sowie Funktionen und Risiken von Humor, etwa im Hinblick auf Empowerment, Affektregulation und Enttabuisierung. Der zweite Teil meiner Arbeit reflektiert die Umsetzung am Beispiel einer Folge und fragt danach, wie humorvolle Ansätze im Umgang mit ernsten Inhalten gelingen, wo Herausforderungen bestehen und wie das Medium Podcast zur Auseinandersetzung beiträgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass humorvolle Podcast-Formate zur Sichtbarmachung und Entstigmatisierung gesellschaftlicher Tabus beitragen können - sofern sie reflektiert, sensibel und kontextbewusst eingesetzt werden. | ||

| ||