| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

Niklas Dahlmann

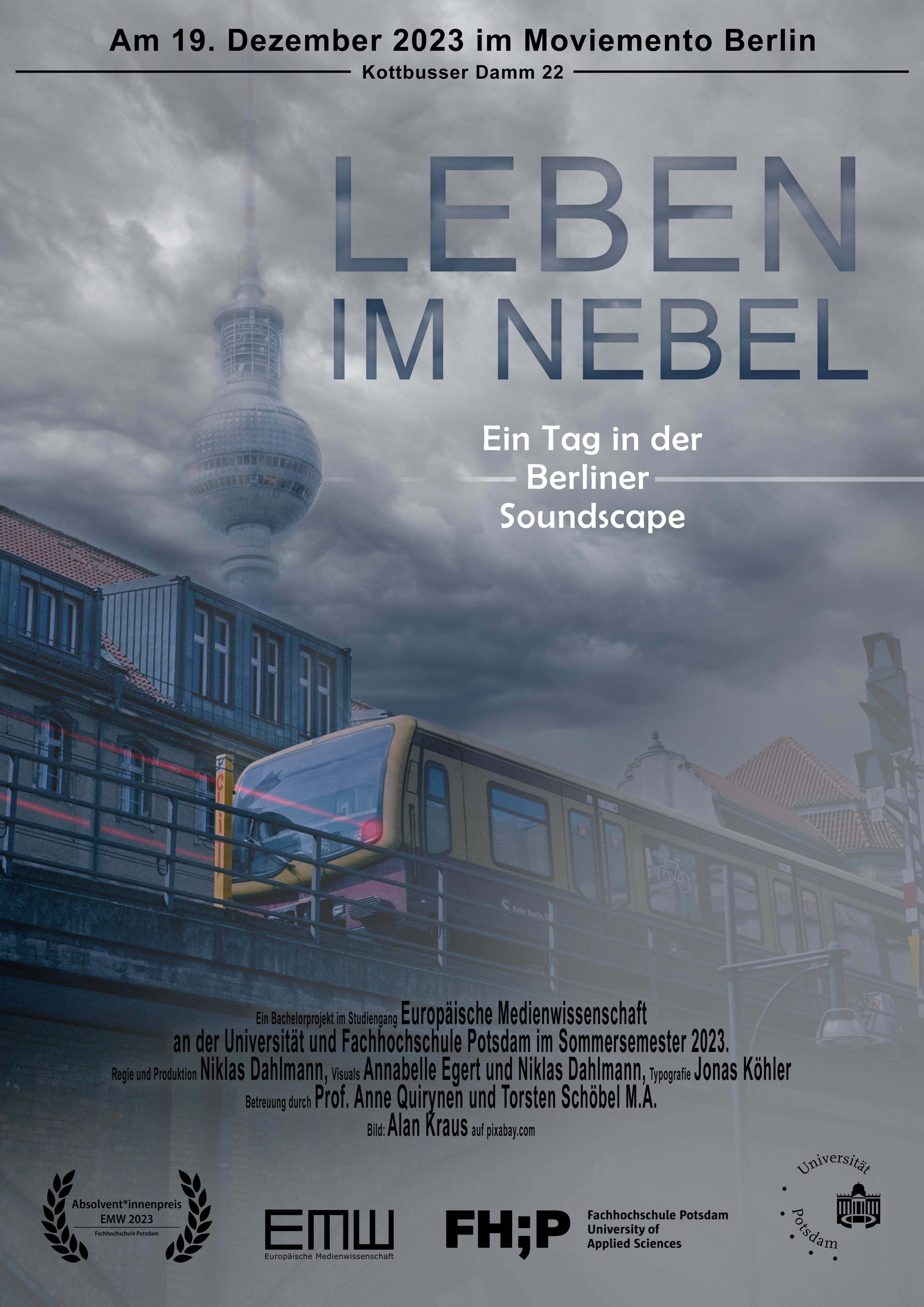

Betreuung: Prof. Anne Quirynen/ M.A. Torsten Schöbel Das konstante Klicken einer Ampel, Schritte auf Beton, Fahrradklingeln... aber auch das Dröhnen der S-Bahn in der Kurve: Die Berliner Soundscape erzählt Geschichten und verändert sich über den Tag hinweg. Verschiedene Personen wirken an ihrer Komposition mit, obwohl man es häufig nicht einmal bemerkt. Mit Bild und Ton taucht diese Dokumentation in den Klang eines Tages in der Großstadt ein. Inspiriert von Walther Ruttmanns "Berlin - Symphonie der Großstadt" von 1927 wird das Leben der Stadt in einem Tageszyklus gezeigt. Welche kleinen Details sind auf der Spurensuche zu finden und gegen welche Reizüberflutung müssen sie sich durchsetzen? Zusätzlich gibt es vier Interviews mit Menschen, deren Handeln mit urbanem Klang zu tun hat. Die Methode zeigt, dass Bild und Ton in gegenseitiger Einflussnahme neue, unerwartete Wahrnehmungen der Stadt ermöglichen. | ||

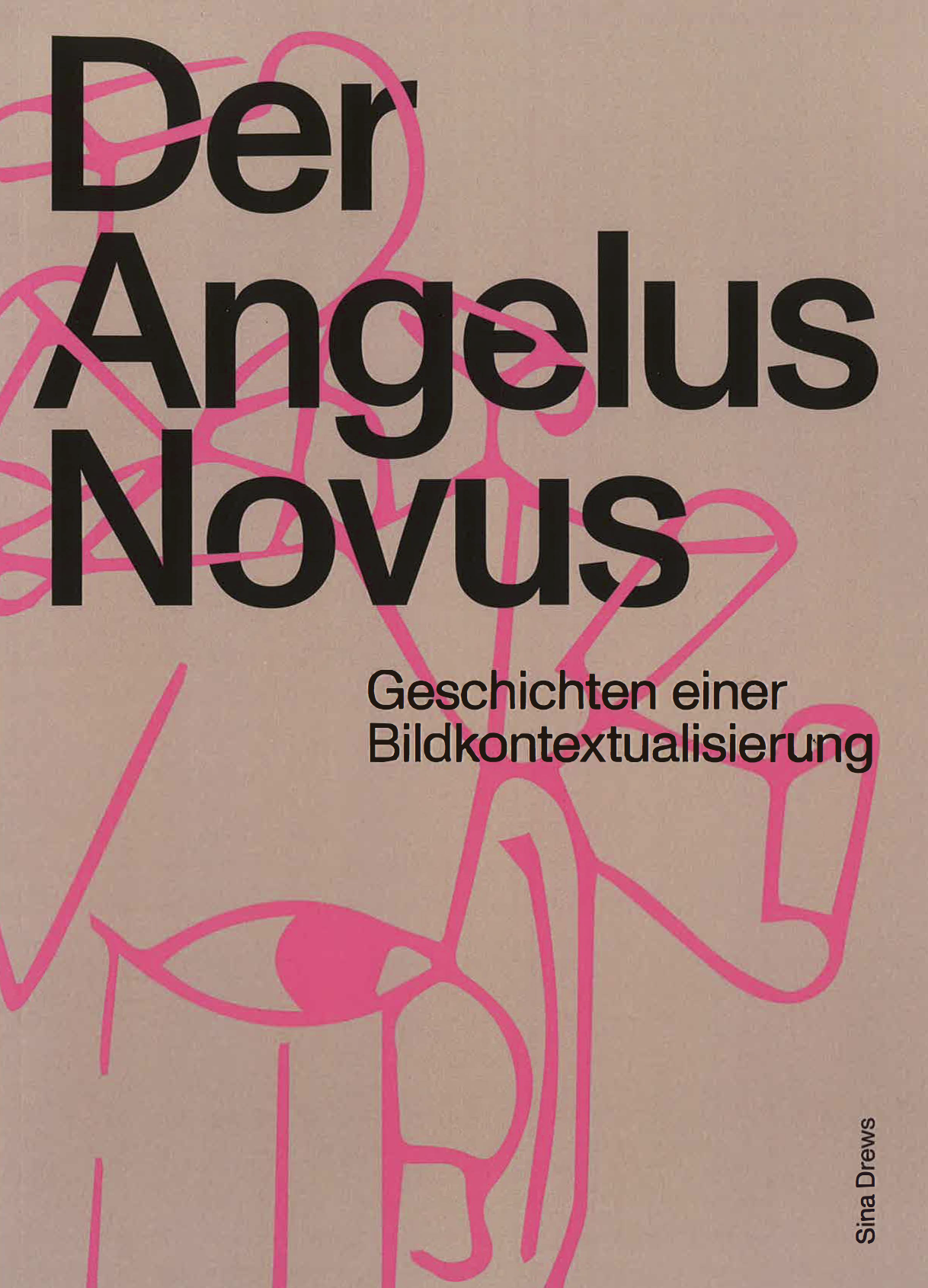

Sina Drews Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians / M.A. Judith Pietreck Die Bachelorarbeit "Der Angelus Novus – Geschichten einer Bildkontextualisierung" beschäftigt sich mit Paul Klees ursprünglichem und weitergedachten Angelus Novus. Untersucht werden zunächst die Kontexte, in denen das Bild – seit seiner Entstehung im Jahr 1920 – gewirkt hat. Der Angelus Novus nach Walter Benjamins Lesart stellt anschließend den umfangreichsten Teil der Arbeit dar. Beginnend mit einer Bildbeschreibung knüpfen sich eine Vielzahl von Kommentaren und Interpretationen an das Werk, von denen die meisten eher auf Benjamins neunte These "Über den Begriff der Geschichte" (1940) zurückzuführen sind, als auf das Bild von Paul Klee. Unter anderem mithilfe von Gershom Scholems Schrift über "Benjamin und sein[en] Engel" (1972) kann anschließend die Entstehung des Engels der Geschichte nachvollzogen werden, welcher zu Beginn eine Verortung in der jüdischen Tradition vollzieht. Die unerwartete Entdeckung der Künstlerin Rebecca Quaytman im Jahr 2014 – die plötzliche Sichtbarwerdung eines unter dem Werk liegenden Martin Luther-Stiches – verdeutlicht abschließend, wie sehr Benjamins Theorie und dessen nachträgliche Rezeption die Lücke zwischen Bild und Text, zwischen Klees und Benjamins Engel, vergrößern konnte. | ||

Oliver Thurau Betreuung: Dr. Sebastian Möring / Prof. Winfried Gerling Das In-Game-Fotografie Projekt „Fotografieren mit der Taschenlampe“ versucht künstlerisch, Licht als essentielles Element und Gestaltungsmittel für die Fotografie auszustellen. In zwei ausgewählten Video Games werden erstellte Screenshots von Motiven der amerikanischen Zivilisation und Kultur mit einer Kamera fotografiert, um die Bilder dem digitalen Raum zu entnehmen. Basierend auf einer Annahme, dass das Gameplay den Prinzipien der Fotografie folgt, soll ergründet werden, was eine Wiederholung fotografischer Handlungen in der praktischen Arbeit bewirkt. Ein theoretischer Beitrag zum fotografischen Akt hilft, die Produktion durch Kooperation von Mensch und Maschine und Prozesse der Rezeption als konstitutive Handlung zu verstehen, in welcher eine Fotografie entsteht. Die Herangehensweise der Wiederholung trägt wesentlich zur Verinnerlichung der technischen Abläufe bei und argumentiert für die Dehnbarkeit der Definition von Fotografie zugunsten des fotografischen Akts. | ||

Johann Frederik Paul Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians / Dr. Kai Knörr Das Bachelorprojekt „Insel der Intrigen“ ist eine Podcast-Miniserie mit fünf Podcastfolgen á ca. 15 Minuten. Es werden verschiedene Motive aus Werken, also die kleinste inhalts- und handlungsbestimmende Einheit eines Werkes, über die sogenannte Galápagos- Affäre verglichen. Der Name beschreibt eine Reihe von Ereignissen auf der Galápagos-Insel Floreana im Jahr 1934, die in ungeklärten Todesfällen endete. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Werken „Als Robinson auf Galapagos“ von Friedrich Ritter (1935), „Satan came to Eden“ von Dore Strauch (1935) und „Postlagernd Floreana“ von Margret Wittmer (1995). Daneben werden verschiedene andere mediale Verarbeitungen auf diese Motive überprüft. Zitate werden im Podcast entweder als Originalton verwendet oder von Sprecher*innen vertont. Durch den Podcast führt ein Sprecher. Die Methode zeigt, dass Motive durch Formate wandern können und teilweise nur oder überhaupt nicht im Wortlaut variieren. Zwei Motive, nämlich Todesfälle, behandeln die Werke unterschiedlich. Zudem zeigt die Methode, dass ein Podcast für einen Motivvergleich geeignet ist. | ||

Julia Hasenkampf Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians / Weilandt Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit Mode als einem sozialen Phänomen medialer Natur, das durch die fortschreitende Tendenz zum nachhaltigen Produktions-, Distributions- und Konsumptionskonzept kontextuellen und ideologischen Veränderungen unterliegt. Indem die Modebranche anstrebt, ökologischer zu werden, verändert sich die eigene Medialität der Mode – also was, wie und womit sie vermittelt, um in Zeiten der neuen Weltparadigma legitim zu bleiben. Die Analyse erläutert, neben den konzeptuellen Widersprüchen zwischen Mode und Nachhaltigkeit, die politischen Einflüsse auf Mode und auf die Ideologie der ModekonsumentInnen. Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung sind zwei Makrotrends, die sich in die Vermittelbarkeit von Mode einschreiben und das kapitalistisch orientierte Wertesystem herausfordern. Ein Akt des Modekonsums bedarf nun einer ethischen Hinterfragung. Eine Verlangsamung von Mode sowie ihr Übergang auf ein zirkuläres Industriemodell sind notwendig, aber ohne Sensibilisierung und Einbeziehung aller Akteure weitgehend unmöglich. | ||

Luisa Roth Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians / PD Dr. Bernd Bösel Diese Arbeit untersucht den Garten als Ort der Begegnungen von Mensch und Pflanze. Mit einem interdisziplinären und explorativen Forschungsdesign, unter Rückgriff auf medienökologische, raumtheoretische und ästhetische Ansätze, wird ausgelotet, ob sich Gärten als konstruktive Orte für diese speziesübergreifenden Begegnungen erweisen können. Im Zuge dessen werden verschiedene Rollen und Funktionen des Gartens herausgearbeitet, die allesamt von medialen Wirkmechanismen durchzogen sind. Im Ergebnis offenbart sich, dass Gärten letztlich als facettenreiche Medien zu lesen sind, die Menschen und Pflanzen in unterschiedlichster Hinsicht zusammenbringen. Das Vorhaben erkennt einerseits die Wichtigkeit der Entwicklung eines neuen Verhältnisses zwischen Menschen und nichtmenschlichen Lebewesen an, andererseits skizziert die Arbeit mit ihrem Fokus auf die Medialität des Ortes auch Antworten auf allgemeine Fragen der Medienwissenschaft und ihrer Untersuchungsgegenstände. | ||

Caroline Anne Walch Betreuung: Prof. Anne Quirynen / Prof. Winfried Gerling Die Bachelorarbeit Zwischen Pflicht und Kür – Eine archivarische Reise durch die Offenbach Stuben gliedert sich in einen praktischen und einen theoretischen Teil, die sich mit dem Archiv (der Offenbach Stuben) beschäftigen.

Anhand von aufgearbeitetem Archivmaterial und begleitenden Texten entstand ein Fotobuch, welches mithilfe einer chronologischen Narration die Geschichte der Offenbach Stuben ausschnitthaft erzählt. Dabei ermöglicht das Material Einblicke in den Alltag des Restaurants im Prenzlauer Berg und porträtiert diesen Ort von den 1960er bis in die 1990er Jahre. Die begleitende theoretische Arbeit legt den Fokus auf das Archiv und die Praxis des Archivierens. Außerdem werden Einblicke in den Entstehungsprozess der praktischen Arbeit gegeben und künstlerische, sowie konzeptionelle Entscheidungen beleuchtet, sowie die eigene Vorgehensweise reflektiert. | ||

Laura Maria Wejda Betreuung: Prof. Winfried Gerling / Dr. Katrin von Kap-herr Die vorliegende Arbeit nimmt die Medialität der Polaroidkamera näher in den Blick und hinterfragt die Formen und Gründe ihres derzeitigen Wiederauflebens im Kontext allgegenwärtiger digitaler Fotografie.

Eingangs werden dafür zunächst Verkaufszahlen und aktuelle Entwicklungen zusammengefasst, die nachweisen, dass eine Renaissance der analogen Sofortbildfotografie stattfindet. Anschließend wird die Historie der Kamera betrachtet sowie ihre Gebrauchsweise und Charakteristika analysiert. Der Fokus liegt dabei auf der Materialität, dem Verfahren und der (sozialen) Erfahrung der Sofortbildfotografie. Die herausgearbeiteten Erkenntnisse werden im Anschluss mit der digitalen Sofortbildfotografie auf Instagram in Relation gesetzt.

Das Fazit am Ende macht deutlich, dass die Polaroid-Fotografie gerade aufgrund ihrer anderen Erscheinungs- und Gebrauchsweise in den heutigen digitalen Kulturen an Bedeutung gewinnt und als ein Sehnsuchtsort für eine bedachtere Form des Bildermachens verstanden werden kann. | ||

| ||